「静かな退職」を防ぐ、エンゲージメント向上法

職場で以前のように積極的でない部下や同僚が増えていませんか。それは「静かな退職」の兆候かもしれません。エンゲージメントの低下を背景に、組織の生産性や士気に深刻な影響を与える現代特有の課題です。この記事では、その背景やリスクを理解し、見逃しがちな兆候の見極め方から、エンゲージメントを向上させるためにどのような対策が効果的かを一緒に考えてみましょう。

「静かな退職」とは?現代の職場で起きている新しい現象を理解する

「静かな退職(quiet quitting)」とは、実際に会社を辞めずに最低限の業務だけをこなす状態を指します。

表面的には通常通り勤務しているため周囲からは見えにくいのですが、自らのキャリアや職場への関心を失い、成果や成長への意欲が薄れていくのが特徴です。

必要最低限しか働かない「静かな退職」の正体

この概念は2022年、アメリカのキャリアコーチ、ブライアン・クリーリー氏のSNS発信をきっかけに生まれ、若い世代の共感を得て日本にも浸透し、若手社員の間で広がりを見せています。

注意すべき点は、明確な退職の意思があるわけではなく、仕事への関与度が著しく低下している点です。これは怠慢ではなく、終身雇用の崩壊、ワークライフバランスの重視、さらには心理的な防衛反応など、複数の要因が絡み合った結果であり、本人も無自覚な場合があります。

見過ごされれば組織の生産性や将来性に大きな影響を与える可能性があります。

あなたの身近にも広がる「静かな退職」。世代間で分断される価値観

静かな退職は、特定の環境下で発生しているものではなく、どの企業でも密かに増加している身近な現象です。

コロナ禍を経て、仕事と私生活の線引きを重視する風潮が広まり、リモートワークの普及も影響して働き方を見直す人が増えました。一方で、努力が待遇や評価に結びつかない不満や、職場の信頼関係の希薄化、加えて長時間労働による疲労の蓄積が心理的な余裕を奪い、より一層仕事への積極性を失わせる要因となっています。

若手世代では、社会経験や時代背景の変化により、仕事に求めるものや雇用観が大きく変化しています。「働く=生活の中心」と捉えて競争社会や成果主義の中でキャリアを築いてきた管理職世代と異なり、若手世代は自分らしく働くことを重視しています。

【若手世代の雇用観 (ゆとり世代/さとり世代/Z世代)】

- 仕事と私生活の調和を重視

「仕事=人生の一部」と捉え、感情的な疲労を避けながら無理なく働けるワークライフバランスを当然視する傾向がある。 - 安定を軸に自分の成長を設計する現実的なキャリア観

出世より長く続けられる働き方を重視し、スキルや経験を自分の資産として積み上げ、働く環境や収入源を柔軟に選ぶ。安定と挑戦のバランスを取りながら、自分らしい成長プランを描こうとする傾向がある。 - 納得感と信頼を基盤とする働き方

ハラスメントや理不尽な指導には敏感で、上下関係よりも上司や会社を「成長のパートナー」とみる傾向が強い。納得感や信頼を得られた方が意欲を発揮しやすい。 - 心理的安全性と適度な距離感

職場に安心して発言・行動できる環境を求め、会社と心理的距離を保ちながら、自分に合わないと感じれば静かに関与を減らす。 - 意義や共感を重視する価値観

組織の目的や社会的意義に納得性や意味が感じられないとモチベーションが低下し、関与を抑える「静かな退職」という形で距離を取ることもある。

このように、若手世代は従来の「会社のために尽くす」という価値観と大きく異なることがわかります。プライベートや自己の主義を大切にし、心身を守って自分らしく働くための一つの選択肢として、このような働き方を選ぶケースもあります。それは、若手なりの“適応のかたち”とも言えるでしょう。

見逃していませんか?静かな退職のリスクと兆候

企業が見落としがちな静かな退職の潜在的リスク

静かな退職は、離職を伴わないため、見過ごされやすい現象です。しかし、表面的には問題ないように見えても、組織には深刻なリスクが潜んでいる可能性があり、注意すべき主なリスクは以下の通りです。

- 生産性の低下やイノベーションの停滞による競争力の喪失

- 優秀な人材の離職予備軍を見過ごし、将来的な組織力が低下

- 負担の偏りによる人間関係の悪化と、さらなる意欲低下の連鎖

「静かな退職」は、目に見えないかたちで社員の心が会社から離れていく現象です。気づかずに放置すると、表面上の安定の裏で組織の力がじわじわと弱まっていく危険があるため、早期の対策が求められます。

危険サインを早期に読み取る

静かな退職の最も典型的な兆候の一つは、業務に対する積極性の著しい低下です。

危険サインとして、「自発的な発言や提案が減り、指示された業務だけをこなすようになる」、「会議での発言や周囲とのコミュニケーションが減り、職場での存在感が薄くなる」、「残業や昇進に対して消極的になり、定時で帰ることを徹底し始める」といった行動が挙げられます。職場の人間関係から少しずつ心理的距離を置こうとする典型的なパターンです。

こうした変化は、活発な議論や建設的な意見交換を妨げ、イノベーションが生まれにくい職場環境をつくってしまいます。静かな退職の発生を抑え、または発生の兆候に気づいた時、管理職層はどのような視点を持って対応することが必要なのでしょうか。

◆管理職層にとってのポイント

- エンゲージメントサーベイの機会を意図的に増やし、部下の声や変化を早めにキャッチする

- 評価や役割配置の根拠を透明にし、日常的な関わりを通じて「共に働き、報われている」感覚を育てる

- 業務量や負担のバランスを整え、心理的な余裕を持って働ける環境をつくる

「静かな退職」は怠慢ではなく、組織と従業員とのベクトルのずれなのです。

兆候を見逃さず早期に対策を講じることが、組織力低下を防ぐ鍵となります。

働きたい職場へと進化させる、エンゲージメント向上法

エンゲージメントは、従業員が自らの仕事に対してどれだけ情熱を持ち、積極的に貢献しようとするかを示す指標のことで、企業の成功に直結する重要な要素です。

静かな退職の兆候に気づいたら、エンゲージメントを向上させるための組織改革が急務です。

心理的安全性の確保から、一人ひとりの働き方に寄り添った成長支援の提案、成果物評価に留まらない評価制度など、さまざまな要素を組み合わせることで従業員の意欲を向上させ、組織の持続的な成長につながります。

ここでは、「職場環境の改善」、「ワークライフバランスとキャリアパス」、「目標設定」の3つの視点から考察してみましょう。

職場環境の改善から企業文化の進化へ

エンゲージメントを高めるには、社員が安心して本音を話せる環境が不可欠です。

定期的なミーティングや1on1を通じて意見を吸い上げ、信頼関係を築きましょう。

部下の懸念や提案を、評価や否定をせずに受け止め、時には上司が自ら弱みを見せることで対話が生まれます。

上司が率先してアクションを起こし、心理的安全性を感じられる環境を確保すれば、組織全体の帰属意識は大きく向上するでしょう。また、匿名で意見を伝えられる仕組みも有効で、集まった声を実際の経営判断に活かすなど、「声が届く」実感が信頼を育てます。

経営層や管理職はミッションやビジョンを明確に示し、現場に適切に権限を委譲して主体性を促すことで、心理的安全性と当事者意識を育むことができます。

企業文化の進化を通じて、従業員のエンゲージメントを向上させ、静かな退職の防止に取り組んでみませんか。

ワークライフバランスとキャリアパス

近年、働き方の多様化が進み、エンゲージメントの維持がこれまで以上に重要になっています。

特にコロナ禍をきっかけに広がったリモートワークは、働き方を大きく多様化させました。

従業員がプライベートを大切にライフスタイルに合わせた働き方が可能になりましたが、出社時と比較してコミュニケーションが減少したことで孤立感が強まり、エンゲージメントの低下につながっている側面もあります。

管理職を目指すルートだけでなく、専門スキルを磨いてチームを支える役割や、小規模プロジェクトを任せて成功体験を積める機会を増やすことで、従業員が早期に成長を実感できるようになります。

短期的に成果を感じやすい環境があることで、学びと挑戦のサイクルが生まれ、離職を防ぐ効果も期待できます。

さらに、日々の努力が社内でどう評価され、どんな次のステップにつながるのかを可視化することでキャリアパスを明確にしやすくなります。

定期的な1on1を通じて、個人が思い描く将来像と、組織が求める方向性の“ベクトルのずれ”をすり合わせることが重要です。本人の意思を尊重しながら、社内での短期的成長と長期的活躍を両立させるキャリア設計が、組織の活力を高めていくでしょう。

目標設定の見直し

職場環境の改善や多様な働き方への適応とともに、公正な評価制度や、一人ひとりに寄り添った目標設定の導入も併せて進める必要があります。職務内容と役割の明確化と、適切な目標設定が不可欠です。曖昧な業務指示は混乱を招き、過度な負担につながりかねないからです。

「何を」「いつまでに」「どのように」達成するかを具体的にすることで、個人の能力や業務量とのバランスを考えて行動に移すことができ、生産性の向上と質の高い成果を生み出しやすくなるでしょう。現実的で達成可能な目標になれば、達成感と成長を実感でき、エンゲージメントの向上につながります。

一人ひとりに寄り添った目標設定を行うために、意識すべきポイントを紹介します。

- 具体的で測定可能な業務データを用い、業務プロセスと強みを可視化する

- 各個人に合った成長支援をするため、目指すキャリアパスに沿った目標設定にカスタイズする

- 自ら目標を設定し、1on1面談などでフィードバックを定期的に行う

- 業務の成果だけでなく、チームへの貢献や意欲も評価に含める

個人と組織のベクトルのずれを意識して対策を続けていくことで、「静かな退職」を防ぐ土台が築けます。

まとめ

静かな退職は、価値観や働き方の多様化を反映した現象です。

早期発見と適切な支援で改善は可能です。従業員のエンゲージメント低下のサインを見逃さず、一人ひとりの状況に合わせた支援を行うことで、職場の活気を生み出すことができます。

ワークライフバランスを重視する働き方は、心身の安定をもたらすという側面もあります。個人のキャリアパスを明確にし、その効果を活かせば、仕事に意欲を持ち、ときにはイノベーションにつながるかもしれません。

これまでの働き方やチーム運営などにとらわれない柔軟な改革により、従業員の意欲と組織の力を最大化させましょう。

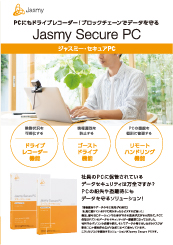

業務を可視化し、目標設定のカスタマイズを助ける「ジャスミー セキュアPC」

個人の勤務状態を視覚的に把握し、個々に応じた目標設定を考えるうえで、PCログを活用した業務の見える化は有効な手がかりになるかもしれません。

PCログを活用した業務可視化ツールとしてセキュアPCはその一助となり得るでしょう。

業務可視化ツールは、一般的に管理者側が一方的にデータを確認できる仕組みが多いですが、セキュアPCはログ詳細は基本的にユーザー側でのみ確認でき、管理者側はサマリされた各情報をわかりやすいUIで直感的に把握できるといった、ユーザーのプライバシーに配慮しながら管理者の効率・効果性に優れたアプリケーションです。

セキュアPCでは、PC操作ログやアプリケーション使⽤履歴の記録だけでなく、稼働‧離席‧休憩などの情報を直感的なUIで可視化し、リアルタイムで確認できます。これにより「監視」の印象を与えず、従業員自身が自律的に働き方を見直せる環境作りができるよう設計されています。

たとえば、業務内容や作業時間に偏りがないか、サービス残業の有無、リソース配分が適切かなどを感覚ではなく客観的に把握でき、これにより属人的なマネジメントから脱却し、客観的な業務改善やエンゲージメント強化にも繋がります。

そして、すべてのログは、改ざんが不可能でトレーサビリティに優れたブロックチェーンで記録されており、信頼性の高い「客観的記録」として労働時間の把握や労務監査への対応もスムーズに行うことができ、企業の説明責任やリスク対策にも大きく寄与します。

また、セキュアPCはクラウドベースで1ユーザーからの導入可能なため、初期費用を抑えつつ、部署や勤務形態に応じた段階的な導入がしやすい点も魅力です。

導入前には無料トライアルで操作性を確認でき、自社に適しているかを事前に検証したうえで導入判断ができます。

無駄のないコスト設計と運用のしやすさを両立できる点は、中小企業にとって特に理想的です。

適切なツール導入は、信頼基盤を構築しコミュニケーションを円滑にしてくれます。日々の運用を通じて従業員の成長を支援し、エンゲージメント向上につなげることができるでしょう。

「セキュアPC」では、クラウド勤怠管理サービス「AKASHI」や「勤労の獅子」、「ロウムメイト勤怠」とのAPI連携により、労働時間の客観的記録の自動収集が可能です。

ジャスミーセキュアPCの紹介動画を見てみる

![[連載3/3]PCログで部下のやる気を引き出す!ログ活用マネジメントのすすめ #3:ログを活用したチームビルディング](https://dx.jasmy.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/記事_ログマネジメント_1.jpg)