テレワークの勤怠管理、失敗しない方法とは?

「勤務状況が見えづらく、勤怠記録が自己申告でバラバラ」「長時間勤務が発生しているのに記録が不透明」――テレワークが定着した今、多くの企業が直面しているのが「勤怠管理の見えにくさ」です。正確な勤怠管理ができなければ、労務トラブルや生産性の低下を招く可能性も。

本記事では、実際に起こりがちな失敗例をもとに、テレワーク環境でも適切に勤怠を把握・管理するための対策と改善策を具体的に紹介します。

はじめに

<テレワークの普及と勤怠管理の課題>

近年、テレワークの普及により働き方の柔軟性が向上しました。しかし、これとともに「勤怠管理の難しさ」に悩む企業が増えています。出社勤務時とは異なりテレワークの勤務実態が見えづらく、「労働時間の可視化」「適切な勤怠管理」「従業員のエンゲージメント維持」などの課題が浮き彫りになってきています。

<テレワーク勤怠管理で失敗しないために>

では、企業はどのようにすれば「適切な勤怠管理」を実現できるのでしょうか?本記事では、テレワーク勤怠管理でありがちな失敗要因をとその対策を整理し、成功するためのポイントや最適なツールの選び方をわかりやすく解説します。

従業員のプライバシーと信頼を守りつつ、適切な管理を実現する方法についてもご紹介します。

テレワークの勤怠管理を見直し、従業員のエンゲージメントを損なわず、企業全体の生産性向上につながる仕組みを構築するためのヒントとして、ぜひ最後までご覧ください。

テレワーク勤怠管理でよくある「失敗原因」

テレワークの導入が進む中、従業員の適切な勤怠管理、特に管理者が従業員の勤務状況をどこまで把握すべきかのバランスを見極めることは非常に難しくなってきています。過度な監視はストレスやモチベーション低下を招き、逆に管理が不十分だと労務トラブルや従業員の不満につながる可能性があります。

ここでは、テレワークにおける勤怠管理に発生しがちな失敗原因について、具体的なケースを交えながら解説します。

過度な監視による従業員のストレス増大

テレワーク環境下では、「目が届かないからこそ監視を強化したい」と考える管理者も少なくありません。Webカメラによる常時監視、キーストロークのモニタリング、スクリーン録画などのツールを導入し、従業員の行動を細かく監視する手法が取られることもあります。

監視による管理は一時的な業務効率の向上が見られたとしても、過度な監視は従業員の心理的負担を増加させ、逆に業務効率を低下させる要因となります。

過度な監視が引き起こす弊害として、下記のようなものが挙げられます。

- 「常に見られている」という感覚が生まれ、集中力や創造性が損なわれる

- 自律的に仕事を進める意欲が減退し、エンゲージメントの低下につながる

- 監視に対する不信感が広がり、離職率の上昇を招く

勤怠ルールの曖昧さがトラブルを招く

テレワークでは、労働時間の管理が曖昧になりがちです。

オフィス勤務時には出勤・退勤の打刻が容易ですが、自宅で働いている場合、始業・終業時間の管理は従業員の自己申告に依存することが多くなります。

その結果、「業務終了後もメール対応を求められた」「休憩時間を正確に取れていない」「実際の労働時間と申告が異なる」といったようなトラブルが発生する可能性があります。

特に日本では労働基準法により適正な労働時間管理が求められており、違反した場合には企業側に厳しい責任が問われることもあります。

客観的なデータに基づいた勤怠管理を導入することで、こうしたトラブルを未然に防ぐことができます。

従業員が自分の働き方を把握できない

管理者が一方的に勤怠をチェックするのではなく、従業員自身が自分の勤務状況を客観的に把握することも重要です。

多くの従業員は、自分の働き方が実際にどのように見えているのかを正確に理解していません。

「集中しているつもりでも、意外と作業効率が悪かった」「休憩を取らずに働き続けてしまった」「タスクの優先順位が適切だったか分からない」といった認識のズレは、長時間労働やメンタルヘルス不調の原因となりうるため、従業員が自身の業務ログを確認できる環境を整えることが効果的です。

例えば、「自分の稼働状況を視覚化して業務の進め方を見直せる」「働き方の傾向を分析し、業務改善に役立てられる」といった仕組みを提供することで、従業員の自己管理能力を高めることができます。

導入時の一律適用による現場の混乱

最後に、勤怠管理ツールの導入も実際に多くの企業が直面している課題です。

全社一律で同じ管理方法を適用すると、業務内容や勤務形態の異なる部署に不適切なルールが課され、現場の混乱を招くという問題が頻発しています。

特に、次のようなケースでは一律適用が問題になりがちです。

営業部門:外出や訪問が多く、リモートワーク中も移動時間が発生

開発部門:成果物ベースで業務を進めるため、稼働時間の計測が難しい

カスタマーサポート:シフト勤務で固定の労働時間を守る必要がある

こうしたケースでは、部門や個人の働き方に合わせた柔軟な運用が求められます。

業務実態に沿った柔軟な運用設計が、スムーズな勤怠管理の定着を後押しするカギと言えるでしょう。

失敗を防ぐための具体的対策と成功ポイント

テレワークにおける勤怠管理の課題を理解した上で、従業員のエンゲージメントを維持しながら、働きやすい環境を整えることが求められます。

ここでは、テレワーク勤怠管理を成功させるための具体的なポイントを4つ紹介します。

プライバシーに配慮した適切な管理

過度な監視は従業員のストレスを増大させ、結果的に生産性やモチベーションを低下させます。

そのため、「監視ではなく、適切な管理を行う」という視点が重要です。

従業員の行動を逐一監視するのではなく、データの取得は必要最小限に留めることや、取得したデータを従業員自身も閲覧できるなど、プライバシーに十分配慮した管理が必須となります。プライバシーが尊重されることで従業員自らの業務管理を促進させ、業務改善の意識を高めることにもつながります。

従業員の信頼を損なわずに勤怠管理を行うためには、以下のような点に配慮すると良いでしょう。

- 収集するデータの透明性を確保し、従業員にも説明する

- データの取得は業務時間内のみに限定する

- 業務効率の可視化に活用し、監視のためではないことを明確にする

こうした仕組みによって、従業員の不安を取り除きつつ、健全な管理体制を築くことができます。

自己管理を支援する仕組みを整える

テレワークでは従業員が自身の業務状況を把握し、適切にセルフマネジメントすることが重要です。

管理者に頼るのではなく、従業員自身が働き方を客観的に分析・管理できるように意識改革を促すことは、結果として企業全体の生産性向上にもつながります。

自己管理能力の向上によって、たとえば作業時間やアプリケーションの利用状況をもとに自身の業務効率を振り返ることができたり、長時間労働や集中力の低下に気づいて適切な休憩やタスク調整を行ったりすることが可能になります。また、成果を振り返る中で、継続的な自己改善にもつながります。

このような習慣を支える仕組みとして、業務分析の可視化を実現するツールの導入は有効な選択肢のひとつと言えるでしょう。

データを活用した対話とフィードバック

効果的な勤怠管理を行うには、単なるデータの収集だけでなく、従業員との対話を通じたフィードバックの機会をしっかり持つことが欠かせません。

たとえば、勤怠管理ツールによって有効な業務データを得られれば、定期的な1on1ミーティングの中で日々の業務状況や悩みを共有できるようになり、そこからデータに基づくフィードバックを通して具体的な改善提案が可能になります。さらに、目標の設定や振り返りを行うことで、従業員一人ひとりの成長を後押しする機会にもつながります。

こうしたデータをもとにした丁寧なコミュニケーションを積み重ねていくことで、不安の解消や信頼関係の構築につながり、エンゲージメントを高めることが期待できるのです。

柔軟な管理方法の選択

個人や部署ごとに業務内容や働き方は異なります。そのため、一律の管理ルールを適用するのではなく、柔軟に対応できる仕組みを構築することが重要です。

具体的には次のようなアプローチが有効です。

- 部門ごとに異なる管理基準を設定し、業務特性に応じた運用を行う

- 裁量労働やフレックスタイム制度と組み合わせ、従業員の自由度を確保

- 目標ベースの評価基準を取り入れ、勤務時間ではなく成果で評価する

また、必要な範囲から始めて徐々に拡大するといった段階的な導入を進めることで、現場の混乱を最小限に抑え、無理なく運用を定着させることができます。

テレワーク勤怠管理の具体的な実践方法

テレワークにおける勤怠管理を成功させるには、単にツールを導入するだけでなく、業務の見える化やデータに基づく対話、現場に即した柔軟な運用まで、段階的かつ丁寧に進めることが求められます。

ここでは、3つの観点から具体的な実践方法を解説します。

勤務状況を可視化して業務効率を改善

まずは、勤務状況を客観的に可視化する仕組みを整えることがスタートラインです。

テレワーク環境では勤務実態が把握しづらくなるため、稼働時間やアプリケーション利用状況などを可視化し、業務の実態を把握できる状態を整えることが必要です。

ただし、こうしたデータの取得にあたっては、従業員のプライバシーへの配慮が欠かせません。監視ではなく、あくまで働き方を振り返るための支援ツールとして運用し、利用目的や範囲を明確に伝えることが信頼維持につながります。

可視化により、従業員自身が働き方を振り返ることができ、業務効率や適切な休憩の取得など、セルフマネジメントの意識を高めるきっかけとなります。

データに基づくフィードバックで改善を推進

可視化されたデータは、管理者と従業員の建設的なコミュニケーションを生み出す材料となります。

たとえば、1on1ミーティングの中で業務状況や課題を共有し、データに基づいたフィードバックで感覚ではなく根拠ある対話が可能になり、目標設定や定期的な振り返りを組み合わせることで、従業員の成長を支援し、改善意識を定着させる体制を築くことができます。

「監視」ではなく「対話のきっかけ」として勤怠データを活用することは、信頼関係の構築やエンゲージメントの向上にもつながっていきます。

スモールスタートで柔軟な運用を実現

「現場に合った柔軟な運用」は、勤怠管理の運用において不可欠です。

部署ごとに業務スタイルや勤務体系が異なる中で、全社一律のルールを適用すると現場の混乱を招く恐れがあります。

そのため、初期段階では一部の部署やチームからスモールスタートし、運用の課題やニーズを丁寧に拾いながら段階的に広げていくことが効果的です。

こうした柔軟性と段階的導入のバランスは、勤怠管理ツールの定着を無理なく進めるためには不可欠となります。

まとめ

テレワークの勤怠管理は、「単なる労働時間の把握」ではなく、「従業員の働き方そのもの」を見つめ直すチャンスです。

「プライバシーへの配慮」、「データを活用した対話やフィードバック」、「柔軟な運用」など、ひとつひとつの取り組みが従業員の信頼を育み、組織の生産性や定着率を向上させます。

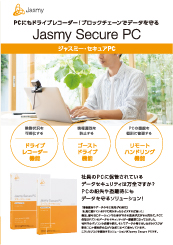

ジャスミーのセキュアPCは、こうした理想的な勤怠管理をサポートするツールとして、業務の可視化や自己管理、スムーズなコミュニケーションの促進に役立ちます。

セキュアPCが実現するテレワークの勤怠管理

これまでご紹介してきたように、テレワークの勤怠管理は「働いているつもりでも実は集中できていなかった」「業務時間と休憩時間の区別が曖昧」など、本人も気づきにくい課題が生まれがちです。

セキュアPCでは、こうした見えにくい課題を解消し、従業員自身が働き方を見える化できる仕組みとして役立ちます。

具体的には、PC操作ログやアプリケーションの使用状況をもとに、稼働時間・離席・休憩などの情報を自動で記録しサマリ表示。常に見張られているような感覚を与えることなく、働き方を客観的に把握できるよう設計されています。

この情報は、管理者だけでなく従業員自身がリアルタイムで確認できるため、「業務の偏り」「長時間作業の傾向」などを自らが気づき、振り返るセルフマネジメントが可能になります。

取得データをもとに管理者・従業員間で定期的なフィードバックを行うことで、これまで可視化できなかった悩みに対しても具体的な改善策を共に見つけることができ、従業員の成長をサポートしながらエンゲージメントの向上を図ることができます。

セキュアPCは、1ユーザーから企業規模や業務形態に応じた柔軟な導入が可能なため、スモールスタートを実現することができます。

クラウドベースのためリモート環境でもスムーズに導入・運用ができ、部門や職種ごとに異なる勤怠ポリシー設定にも柔軟に対応しています。

中小企業から全社展開を考える企業まで、セキュアPCは効果的なテレワーク勤怠管理の実現に無理なく対応することができます。

「信頼されるマネジメント」と「従業員が自律的に働ける環境」──

その両立を実現するために、テレワーク勤怠管理の見直しから始めてみませんか?

「Jasmy Secure PC」では、クラウド勤怠管理サービス「AKASHI」や「勤労の獅子」、「ロウムメイト勤怠」とのAPI連携により、労働時間の客観的記録の自動収集が可能です。

「Jasmy Secure PC」は無料トライアルも行っています。ぜひお気軽にご連絡ください。

Jasmy Secure PCの紹介動画を見てみる

![[連載3/3]PCログで部下のやる気を引き出す!ログ活用マネジメントのすすめ #3:ログを活用したチームビルディング](https://dx.jasmy.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/記事_ログマネジメント_1.jpg)