失敗しない!従業員管理ツールの導入方法

従業員管理ツールの導入は、信頼関係のあり方によって成否が大きく分かれます。監視ではなく支援のツールとして受け入れられるためには相互理解と協働の土台構築が必要です。導入目的や運用方法を曖昧なまま進めてしまうと、「監視されている」と感じた従業員の反発を招き、離職やパフォーマンス低下のリスクを高める恐れも。

本記事では、テレワーク時代に求められる管理の本質を押さえながら、信頼関係を損なわず、従業員の自律性や安心感を高めながら業務を可視化するために必要な視点と、失敗しない選定・実践法をご紹介します。

はじめに

テレワークやフレックスタイムなど、働き方が多様化する中で「従業員がいつ・どこで・どのように働いているのか」を適切に把握することは、企業にとって重要な課題です。

その解決策として、「従業員管理ツール」の導入が検討されるようになってきています。しかし「導入に当たって重視しなければいけないポイントは何か」、「何を基準に選べばよいか」など、まだ手探りの企業も多い状況です。

従業員管理ツールの導入を検討されている現段階で、自社の直面している課題が何かを認識し、導入に際し重要視すべきポイントと、どのような視点でツールを選定すればよいか、解説していきましょう。

従業員管理のツール導入はプライバシーの侵害? 信頼を損なわないための3つの配慮

従業員管理ツールは、業務の効率化やコンプライアンス対応、さらにはメンタルヘルスの把握など、多くの利点がある一方で、「監視されている」と感じることで従業員が不安を感じ、ストレスやモチベーション低下に繋がるリスクもあります。

このようなリスクを回避するため、企業は導入時にいくつかポイントを意識する必要があります。

モチベーションを低下させない、信頼と管理の絶妙なバランス

「見られている」と感じる環境は一時的な緊張感を生みますが、長期的には意欲を損なう恐れがあります。一方、適切な業務の可視化は、信頼や支援の文化づくりに繋がります。ツール導入時は、監視目的ではなく業務支援であることを明確に伝えることが重要です。ログは評価だけでなく対話や成長支援に活用し、従業員の主体性を引き出しましょう。

また、成果主義と柔軟な運用とを両立させつつ、定期的な1on1ミーティングで課題や目標を共有し、公正で温かみあるフィードバックを行うことで、成長実感と帰属意識の向上につなげることができるでしょう。

過剰な監視から脱却し、透明性の高い基盤を構築

従業員管理ツールは高機能化が進み、PC操作ログや画面キャプチャなどにより効率化や不正防止に役立つ一方、業務外の情報まで取得する恐れがあり、プライバシー侵害と捉えられるリスクもあります。監視ではなく支援を目的とすることを明確にし、情報収集範囲の最小化や情報の用途・閲覧権限の明示など、透明性ある運用が従業員の不安を和らげます。また、業務の属人化やコミュニケーション不足への具体的な支援策を示すことで、相互理解と信頼関係の土台を築くことができます。

信頼関係の崩壊を防ぐ運用設計

ツール導入で重要なのはどう運用するかです。一方的な監視は「信用されていない」と受け取られ、従業員との信頼関係やチーム連携、帰属意識の低下など、心理的な距離に悪影響を及ぼします。

目的を「支援」と位置づけ、収集データをポジティブな対話や成長支援に活用することが大切です。たとえば、勤怠の可視化を客観的確証として有効活用した適正な労務管理、データに基づく具体的なスキル向上や目標設定の支援、従業員自身が業務状況の振り返りを通じた相談促進などが有効です。

自律的な組織文化と信頼関係を維持するため、運用ルールも現場の声に応じて柔軟に見直す姿勢が、信頼構築の鍵となります。

失敗しない!選定時に重要な3つの視点

従業員管理ツールは、単に導入すれば効果が出るわけではありません。

自社の業種や働き方、組織の規模に合っていないツールを選んでしまうと、現場に混乱を招き、導入にかけた時間やコストが無駄になる可能性もあります。

ここでは、選定時に企業が押さえておきたい特に重要な3つの視点をご紹介します。

ツール導入の目的を明確に

ツール選定の出発点は「導入目的の明確化」です。従業員管理ツールには多様な機能がありますが、課題が曖昧だと不要な機能に振り回される恐れがあります。たとえば、業務の見える化が目的なら勤怠や画面キャプチャ、生産性向上ならタスク管理やアプリ使用分析、エンゲージメントの強化にはメンタルヘルスやコンディション管理など、目的によって選ぶべき機能は異なります。

また、導入は全社一斉ではなく部署ごとの業務特性や従業員の勤務形態に合わせた段階的な展開が有効です。まずは関係者間で目的を明確化させ、スモールスタートで定着を図ることが重要です。

使いやすさとサポート体制の有無が定着率を左右する

どれだけ高機能でも、現場が使いこなせなければ意味がありません。見やすい画面やスマホ対応、直感的な操作性は特にITに不慣れな従業員には重要です。また、管理者と利用者で操作感に差があると運用時にストレスが発生します。導入前には無料トライアルなどを活用して現場の声を確認し、自社に合うかを検証しましょう。

さらに、定着には導入後のサポート体制も不可欠です。問い合わせ手段や対応時間、マニュアルなどの自助支援の質も見逃せません。導入はゴールではなく、日常業務に自然に溶け込むまでが継続的な活用の鍵になります。

セキュリティとコストのバランスを見極める

従業員の個人情報や操作ログを扱うツールでは、ログの保管方法や暗号化、アクセス権限管理、二段階認証などのセキュリティ対策が必須です。加えて、万が一の不正アクセス時の対応体制も、安心して使えるかを左右する重要な要素です。

また、初期費用やライセンス費、保守費など導入後の運用コストも含め、無理のない継続的利用が可能かを見極める必要があります。導入後に継続的運用が難しく無駄になるケースを避けるためにも、IT環境や予算、リソースに合ったセキュリティとコストのバランスがとれた製品選びが欠かせません。

多様な働き方を支える、信頼ベースの管理と実践方法

多様な働き方が標準となった現代において、信頼関係を基盤とした従業員管理は組織の持続的成長に不可欠です。場所や時間に縛られない多様な働き方を支えながら、従業員の自律性と組織の一体感を両立させる実践的な管理・アプローチ手法をご紹介します。

ハイブリッドワークにおける公平性を確保する運用ルールの作り方

ハイブリッドワークでは、勤務形態による不公平感を防ぐために、明確な運用ルールを策定することが不可欠です。特に次の3原則が鍵となります。

- 評価基準の統一 : 業務成果と労働時間のバランスを考慮

- 可視化された指標 : 出社頻度ではなく成果と対話の質を重視

- 情報アクセスの平等 : 全員が同条件で意思決定に参加できる環境整備

これらを実効性あるものにするには、目標設定の明確化と評価基準の共有が必要です。

また、情報共有の透明性を高めるために、記録や議事内容を後から確認できる仕組みを整備することや、意思決定の場に参加しやすい時間帯の設定など、勤務形態による格差が生じないよう具体的なルール設計と運用体制を整えることが信頼性ある管理の定着につながります。

自己申告と客観データを組み合わせた理想的な勤怠管理の設計

理想的な勤怠管理を実現するには、従業員の自己申告データと客観データを併用する仕組みが有効です。これにより柔軟性と正確性を両立できます。

業務特性や役割に応じた柔軟な評価基準を設定することも重要です。単純な労働時間だけでなく、工数や貢献度も評価に取り入れることで、公平で多角的な評価が可能になります。

さらに、データの収集目的と活用方法を従業員に明示し、プライバシーに配慮しながらフィードバックに活用することで、透明性と相互理解を高められるでしょう。

業務の可視化と成果評価の切り分けによる自律性の引き出し方

業務可視化を従業員支援に活用するには、透明性と自律性のバランスが重要です。可視化により課題が明確になり、従業員が自ら改善策を考えやすくなりますが、監視ツールと誤解されないよう、目的は「業務改善の支援」であることを明確に伝える必要があります。

また、日常の業務管理と成果評価は分離し、短期データ(処理時間や進捗率)は改善材料、長期的成果(プロジェクト達成度や創造性)は評価基準とすることで、従業員の自律的な成長を促せます。具体的な仕組みとして、「可視化データを基にした1on1ミーティングの定期実施」、「業務改善提案を反映させた目標設定のアドバイス」、「評価基準とデータ活用方針の透明性確保」などが内発的動機づけや組織全体の生産性向上につながっていくのです。

まとめ

本記事では、信頼に基づく管理の本質を押さえ、ツール選定時の重要点と効果的な実践法まで幅広く解説しました。

自社の課題にフィットし、継続的に有効に使えるかどうか、そして導入後も安心して運用できる体制が整っているか。その総合的な視点で選ぶことが成功への近道です。

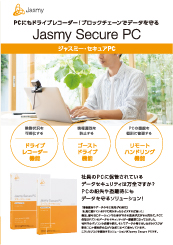

安心して働ける環境作りを支える「ジャスミー セキュアPC」

業務の透明性を確保しながらも、従業員の信頼を損なわない配慮を備えたツールの選択肢として、セキュアPCは有力な選択肢となるでしょう。

セキュアPCでは、PC操作ログやアプリケーション使⽤履歴の記録だけでなく、稼働‧離席‧休憩などの情報を直感的なUIで可視化し、管理者だけでなく従業員自身がリアルタイムで確認できます。これにより「監視」の印象を与えず、従業員自身が自律的に働き方を見直せる環境作りができるよう設計されています。

たとえば、業務内容や作業時間に偏りがないか、サービス残業の有無、リソース配分が適切かなどを感覚ではなく客観的に把握でき、これにより属人的なマネジメントから脱却し、客観的な業務改善やエンゲージメント強化にも繋がります。

また、すべてのログは、改ざんが不可能でトレーサビリティに優れたブロックチェーンで記録されていて、信頼性の高い「客観的記録」として労働時間の把握や労務監査への対応もスムーズに行うことができ、企業の説明責任やリスク対策にも大きく寄与します。

また、セキュアPCはクラウドベースで1ユーザーからの導入可能なため、初期費用を抑えつつ、部署や勤務形態に応じた段階的な導入がしやすい点も魅力です。

導入前には無料トライアルで操作性を確認でき、自社に適しているかを事前に検証したうえで導入判断ができます。

無駄のないコスト設計と運用のしやすさを両立できる点は、中小企業にとって特に理想的です。

適切なツール導入は、信頼基盤を構築しコミュニケーションを円滑にしてくれます。日々の運用を通じて従業員の成長を支援し、組織全体の生産性向上につなげることができるでしょう。

「セキュアPC」では、クラウド勤怠管理サービス「AKASHI」や「勤労の獅子」、「ロウムメイト勤怠」とのAPI連携により、労働時間の客観的記録の自動収集が可能です。

ジャスミーセキュアPCの紹介動画を見てみる

![[連載3/3]PCログで部下のやる気を引き出す!ログ活用マネジメントのすすめ #3:ログを活用したチームビルディング](https://dx.jasmy.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/記事_ログマネジメント_1.jpg)